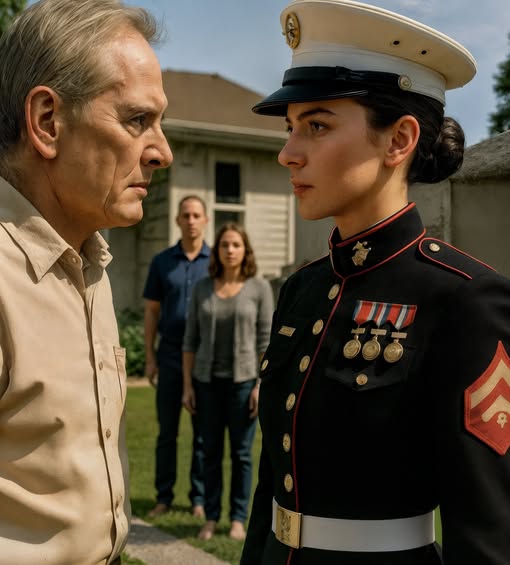

A los diecinueve años, estaba embarazada. Mi padre me miró como si fuera transparente y me dijo: «Te lo buscaste. Ahora aguántate». Acto seguido, la puerta se cerró de golpe. El aire de noviembre me caló los pulmones; mi aliento flotaba como confeti blanco. Tenía una bolsa, un abrigo que no me cerraba y una pequeña vida que se agitaba dentro de mí. A través de la ventana de la cocina, mi madre lloraba, pero no venía. Mi hermano se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia, como si hubiera ganado algo.

Anuncio

Salí del porche sin mirar atrás. En nuestro pequeño pueblo del Medio Oeste, la imagen lo era todo. Mi padre era diácono en la iglesia, con un apretón de manos que parecía un sermón. Vestía sus mejores galas como si fueran una armadura y citaba versículos como si fueran leyes. Pero cuando los problemas entraban en casa, sus normas se convertían en armas. Pronto aprendí que una frase bonita puede sonar vacía cuando se usa para echarte.

Trabajo, calor y mantas baratas

Sobrevivir significaba trabajar turnos dobles. De noche, limpiaba oficinas; de día, recogía mesas. Alquilé un estudio destartalado donde el lavabo goteaba y el radiador sollozaba más de lo que calentaba. Dormía bajo mantas del mercadillo y usaba mi calor corporal para mantener caliente a mi bebé. Cada movimiento de mi vientre era una promesa. Ya no era solo mi vida. Era la nuestra.

Un termo y una frase que guardé

Una gélida noche antes de Navidad, el coche prestado se averió. Estaba llorando en un banco de la parada del autobús cuando una mujer de unos sesenta años se sentó a mi lado y me dio un termo caliente. Me dio una palmadita en la rodilla y me dijo: «Cariño, Dios nunca desperdicia el dolor». Guardé esa frase en mi bolsillo y la aferré con fuerza. Si el dolor podía transformarse, tal vez la vergüenza pudiera convertirse en combustible.

Buscando una salida

Marqué con un círculo las clases nocturnas en el catálogo del centro de formación profesional y busqué becas y préstamos. Me inscribí en el Programa de Candidatos a Oficiales de la Reserva porque su estructura se asemejaba a una escalera. Me dije: Haz un plan. Síguelo. No te detengas.

La primera mañana de Emily

Mi hija, Emily, nació en una pequeña habitación de hospital. El brazalete aún me apretaba la muñeca cuando la abroché en un cochecito barato y caminé hasta la casa de la vecina, donde la cuidaban durante mis turnos de desayuno. Las mañanas olían a café quemado y talco. Las aulas brillaban bajo las luces fluorescentes. Hablar en público me aterraba. Al amanecer, la formación de oficiales de la reserva se alineaba y me enseñaba a moverme incluso cuando estaba exhausta.

Gente que se supera